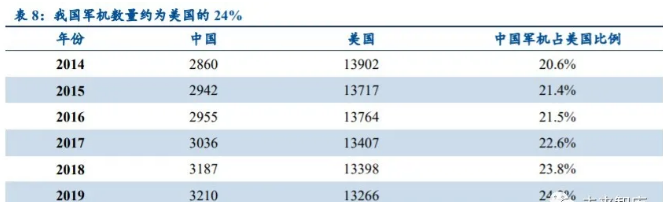

总体数量上,我国军机数量仅为美国的 24%。《空军力量 2020》显示:2019 年,中 国军机数量为 3210 架,占军机总量的 6%;美国军机数量 13266 架,占军机总量的 25%。美国军机数量相当于俄罗斯、、印度、日本、韩国及法国的战机数量总和,是 军机数量的 4.1 倍。2019 年美国的军机数量继续保持下降趋势,而我国军机数量持续增加。

战斗机方面,解放军战斗机占我国军机总量的 50%,战斗机数量为美军战斗机总量 的 60%。美国的战斗机主要以 F-15、F-16 和 F-18 为代表的三代机为主,约占 66%, 部分空军和海军已经使用以 F-22 和 F-35 为代表的四代机,约占美国战斗机总数的 12%;而解放军战斗机主要以歼-7、歼-8 代表的二代机占比 48%,以歼-10、歼-11 和 歼-15为代表的三代机占比41%。歼-20和歼-31为代表的四代机尚未大规模投入使用, 目前歼-20 仅列装 15 架,我国战斗机与美国存在代差。

直升机方面,美军直升机总量 5471 架,占 27%,我军直升机总量 903 架。解放 军以武直 10 和武直 19 为主,俄产米 17、米 171 也有较多配备,10 吨以上的通用直 升机匮乏;美国自身国土面积大,国境线较长,因而军机中直升机的比重大。主 要为 S-70/SH/UH-60 对应的“黑鹰”系列,以及 AH-64 对应的“阿帕奇”系列。

教练机方面,解放军共有 366 架,美国教练机共 2835 架,总数约为解放军的 7.7 倍。解放军初教机 JL-8 占比接近 50%,高教机 JL-9 和 JJ-7 只有 10%;美国主要采用以 T6 为主的初教机、以 T38 为主的中教机、以 T45 为主的高教机,其中以 T6 为主的 初教机占比仅为 26%。从占比情况可知,美国教练机中初教机比重小,逐步向中高 教机转移,而我国初教机却占了半壁江山,说明我国急需增加中高教机数量。

运输机方面,解放军运输机 224 架,美军运输机 945 架。解放军运输机以运-7、运-8、 运-9 等中轻型为主,我国的大型运输机以运-20 为代表,2019 年已服役 7 架。美军 运输机主要采用 C-17 和 C-130 等中型及大型运输机。

加油机方面,美国加油机614架,稳居。美军加油机主要采用KC-135、KC-767、 MC-130、KC-130 等型号,多架加油机同时具备硬式和软式加油能力;我国的加油机数量匮乏,目前仅有 3 架 II-78 型加油机,未来预计采用运-20 等大型运输机改装完 善。

特种飞机方面,解放军特种飞机 111 架,美国特种飞机 744 架,约是解放军的 6.7 倍。美军特种飞机以 EA-18、E-2、P-3 为主,多集中在海军和空军。解放军特种飞机以 运-8 的改型机为主。

结构占比上,解放军和美军军机构成结构差异明显。美军直升机占比大,约为 41%;教练机和战斗机分列二、三位,占比分别为 28%、11%;运输机、特种飞机和加油机的比重较 为接近,约为 7%、6%和 5%。解放军战斗机的占比高,已经达到了军机总数的 50%;直升 机和教练机分列二、三位,占比分别为 28%和 12%;运输机和特种飞机的比重分别为 7%和 4%;加油机的数量仅为 3 架,隶属于我国空军部队。

中美军机结构差异的原因是多方面。①空军定位存在差距。解放军空军定位为战术空军, 空军执行任务空域和国土空域基本一致,本土防御作战是空军主要任务,因此战斗机是主要发 展方向。美军事力量布局,空军更注重远程打击,运输机和加油机占比明显较多。②对地 攻击思路不同。解放军空军沿用俄空军发展思路,对地攻击采用强击机,目前拥有大量强 5、 强 6;美军对地攻击一直使用武装直升机,因此直升机占比尤其高。③发展阶段不同。解放军 战机主要集中在二三代,美国主要使用三四代战机,因此需要更多中、高级教练机。

1、战斗机:歼-20 进入批产阶段,年产量有望翻倍

我国唯一列装四代机,产量有望快速提升。歼-20 是我国目前唯一的四代机,2011 年 1 月 11 日飞,于 2017 年正式列装我国空军。根据《空军力量 2020》,我国目前歼-20 已 列装 15 架,相比美国拥有 177 架 F-22 和 143 架 F-35,并且手握超过 2000 架 F-35 订单,我国 四代机数量显著不足。歼-20 对标美国 F-22 均为重型四代歼击机,相比之下,其长度比更大并 采用鸭翼式布局,将有效提升超机动性,由于歼-20 体积更大,因此在航程和载荷方面存在优 势,但在火控系统、隐身性能和发动机性能上仍有明显的差距。根据我们对产业链的调研,我 国四代机歼-20 产量自 2020 年开始有望持续提升。

我国周边批量采购四代机,歼-20 数量亟需扩充。美国是 F-35 项目的主要购买国和 资金提供者,但其部分同盟国由于提供了资金支持也获得了购买权,另外,日本和韩国也签订 了购买合同。其中,澳大利亚作为“三级”合伙人订购 100 架 F-35A,目前已交付使用 6 架;日本先后订购了 42 架和 105 架各型 F-35,根据《空军力量 2020》,目前日本已有 12 架 F-35 列装;韩国总计订购了 40 架 F-35,根据新闻报道目前已有两架交付。相比之下,目前我 国歼-20 的数量在东亚地区四代机竞争中优势并不明显,因此我国四代机数量亟需提升。根据 与美国四代机数量的对比,我们预计未来 10 年我国歼-20 有望新增 400 架。

2、直升机:直-20 次亮相,未来需求量将达 1000 架

10 吨级通用型直升机直-20 次公开亮相,配备国产 1600kw 级涡轴发动机。国庆 70 周 年阅兵中,直-20 次公开亮相,它将是陆航和海军 2020 年之后的主力直升机机型。直-20 采用了一系列先进技术,如旋翼和机身都采用了碳纤维复合材料,飞控系统采用电传操纵系统,使用了基于光纤数据总线的综合航空电子系统和玻璃化座舱。直-20 大亮点在于它配备了国 产新型 1600kw 涡轴发动机,起飞功率相较黑鹰直升机的 T700 涡轴发动机要大 20%以上, 可以与英国新 RMT322 涡轴发动机相媲美。

我国直升机相比美军数量较少,直-20 将填补 10 吨级直升机缺口。《空军力量》显 示:现役军用直升机总量为 20489 架,其中美国的数量为 5471 架,占现役军用直升 机总数的 27%,排名。军队现役军用直升机数量 903 架,占总数的 4%,排名第 三。结构上看,美军的黑鹰直升机数量为 2307 架,占其直升机总数的 43%,在直-20 列装之 前,我国 10 吨级通用型直升机仍是空白。全新亮相的直-20 凭借其优异的性能,能够在陆军 航空兵中得到大量使用,承担运输和对地攻击任务。直-20 在高原地区仍有着出色的作战能力, 3000 米高度上直-20 载荷可以接近 2 吨,机降突击、物资运输能力进一步增强,可以更好适应 西南高原地区作战环境。直-20 衍生型号还可以应用于海军和空军,在空军中,主要承担搜索 救援任务;在海军中,可以承担反潜、反舰、搜救等多种任务,同时能够有效解决长期困扰中 国海军的“直-9 太小、直-18 又太大”的矛盾,成为海军新一代舰载直升机的主力。根据 与美军同级机型数量的对比,我们预计未来 10 年内我军对直-20 的需求量将达 1000 架。

3、轰炸机:轰-6 系列需求可观,我国亟需战略隐身轰炸机

我国轰炸机在性能上与美国相比仍有较大差距。根据《空军力量》数据,我国共有 254 架轰炸机,其中轰-6 系列在役 150 架,歼轰-7 在役 104 架;美国拥有 152 架轰炸机,其中 B-1B 为 59 架,B-2 为 19 架,B-52 拥有 74 架。我国轰炸机在总体数量上存在优势,但是与美 俄相比在起飞重量、航程、载弹量等性能上还存在较大差距。我国在高性能、具有隐身性能 方面的战略轰炸机上仍然是空白。

短时间内轰-6 系列仍为主力,隐身战略轰炸机需求急迫。目前我国主力的轰炸机型仍是 轰-6 和歼轰-7,但歼轰-7 服役年限较长,逐渐暴露出一些问题,未来可能被歼-16 多用途战斗 机取代,因此轰-6 的新型号轰-6K 在未来一段时间的需求量较为可观。轰-6 是我国参照前苏 联图-16 研制的中型轰炸机,轰-6K 是目前轰-6 轰炸机的新型号,可实施空地远程巡航导弹 供给,作战半径将近 3500 公里,在边境地区就可威慑第二岛链,极大地增强空军的 战略打击能力。虽然轰-6 系列是我国目前的主力轰炸机,但是相比美国 B-52、B-2、B-1 和俄 罗斯的图-95、图-160 在载弹量、起重、航程方面都有较大的劣势,并且还不具备 B-2 的隐身 能力。我国的战略轰炸机仍为空白,“20”系列中也仅剩轰炸机未亮相,我们认为我军对新型 隐身战略轰炸机的需求迫切。

(二)航天:北斗三号组网完成,低轨通信卫星建设快速推进

1、北斗导航:北斗三号组网,产业规模有望快速突破

北斗三号组网,系统部署完成。6 月 23 日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙 运载火箭,成功发射北斗系统第 55 颗导航卫星,暨北斗三号后一颗组网卫星。至此, 北斗三号卫星导航系统星座部署比原计划提前半年完成。此次发射的卫星属地球静止轨道 卫星,经过一系列在轨测试入网后,我国将进行北斗全系统联调联试,在确保系统运行稳定可 靠、性能指标优异基础上,择机面向用户提供全天时、全天候、高精度定位导航授时服务。随着北斗三号组网完成,我国卫星导航市场将进入快速发展期,全产业链市场规模有望大幅提升。

(1)全自主研发,从区域走向

北斗导航系统是我国自主研制的导航卫星系统。北斗系统可在范围内全天候、 全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力,已经初 步具备区域导航、定位和授时能力。作为继美国 GPS、俄罗斯 GLonASS 和欧盟 GALILEO 之后第四款卫星导航系统,已成为联合国卫星导航委员会已认定的供应商。目前,北 斗三号即将完成组网,后一颗地球静止轨道卫星将于 5 月发射,届时北斗系统建设将全 面完成。北斗导航系统在建设初期快速实现区域服务能力,随着组网的不断推进,即将实 现化服务。

北斗导航系统包括空间段、地面段和用户段三部分。空间段由若干颗地球静止轨道卫星、 倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星等组成。地面段包括主控站、时间同步/注入站和 监测站等若干地面站,以及星间链路运行管理设施。用户段包括北斗及兼容其他卫星导航系统 的芯片、模块、天线等基础产品,以及终端设备、应用系统与应用服务等。

目前已有四大导航卫星系统及多个区域、增强系统,北斗系统从区域走向。四 大导航卫星系统分别为美国 GPS、俄罗斯 GLONASS、欧盟 GALILEO 和北斗卫星导 航系统。除此之外,区域导航卫星系统有日本的 QZSS 和印度的 IRNSS,增强系统有美国的 WAAS、日本的 MSAS、欧盟的 EGNOS、印度的 GAGAN 以及尼日尼亚的 NIG-GOMSAT-1 等。在导航卫星系统中,美国的 GPS 是应用为广泛、覆盖广的导航系统,我国北斗 系统目前已实现从区域向的进化,在地基增强系统的辅助下定位精度大幅提升。

(2)GNSS产值为1507亿欧元,我国卫星导航市场规模超3000亿元

2019 年 GNSS 产业规模达 1507 亿欧元,预计 2029 年市场规模将达到 3244 亿欧元。根据《GNSS Market Report》,2019 年卫星导航产业市场规模为 1500 亿欧元,预计 2029 年市场规模将达到 3244 亿欧元,2019-2029 年复合增速为 8%。未来十年产业规模翻倍的主要 原因是大众市场的快速发展和中端设备(价值大于 5 欧元、小于 150 欧元)消费增长。从终端 数量角度看,2019 年 GNSS 终端保有量为 64 亿套,预计 2029 年 GNSS 终端的保有量将达到 95 亿台,未来十年复合增速为 4.5%;2019 年 GNSS 接收机销售量为 17 亿台套,预计 2029 年 销售量将达到 28 亿台套,未来十年复合增速为 5.7%。

2019年我国卫星导航与位置服务产业规模达 3450亿元,2006-2019年复合增速达 28.92%。根据《卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2020)》,2019 年我国卫星导航与位置服务 产业规模达 3450 亿元,较 2018 年同比增长 14.39%,2006-2019 年复合增速达到 28.92%。与 卫星导航技术研发和应用直接相关,包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基 础设施建设等在内的核心产值达到 1166 亿元,占总产值的 33.8%,北斗对核心产值的贡献率 超过 80%;与定位授时应用相关的卫星导航衍生关联产值为 2284 亿元,关联产值显著高于核 心产值。《卫星导航中长期发展规划》提出,到 2020 年我国卫星导航市场规模预计达到 4000 亿元。在大众消费市场的逐渐普及对国内卫星导航应用市场的贡献率达到 60%。

(3)北斗产业链梳理

根据北斗导航空间段、地面段和用户段拆分。

空间段中主要以卫星系统建设和火箭发射为主。北斗导航系统空间段中的卫星包括若干颗地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星。除卫星的研制外,火箭发 射也属于卫星产业链的空间段。目前,空间段的参与者以国企为主,卫星研制领域主要是航天 科技五院及其下属上市平台卫星,民营企业中欧比特、银河航天实现卫星自主研发,天银 机电、康拓红外布局卫星组件业务;火箭发射领域国企占据绝对优势,航天科技一院、航天科 工四院、航天科技八院是我国目前火箭研制的主体,近年来民营火箭公司开始进入商业航天领 域,如星际荣耀、蓝箭航天等。

地面段主要为地基增强系统,包括主控站、时间同步/注入站和监测站等若干地面站,以 及星间链路运行管理设施。主控站用于系统运行管理与控制,注入站用于向卫星发送信号,监 测站则用于接收卫星信号。由于存在卫星轨道误差、卫星钟差误差等,地基增强技术将有效提 高卫星应用精度。截至 2019 年,北斗系统已建成 155 个框架网基准站和超过 2200 个区域网基 准站,成为基站数量多、覆盖范围广的地基增强系统。北斗地面段的主要参与者中, 三大运营商、电网负责地面站的建设,兵器集团与阿里巴巴合资成立的千寻位置负责 地面站中的服务器建设,到 2020 年上半年千寻位置将完成所有北斗地基增强站服务器的替换 工作。

用户段包括北斗及兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品,以及终端设 备、应用系统与应用服务等。芯片主要包括射频芯片和基带芯片,用于接收和解算卫星的信 号频率,目前我国自主研发的北斗芯片已成功进入 28nm 时代。天线用于接收卫星型号,目前 绝大部分天线为右旋极化陶瓷介质,其中的陶瓷天线是技术核心。板卡是利用芯片、外围电路 和控制软件为用户实现应用需求。终端设备包括专业终端设备和消费终端设备,其中专业终端 有高精度测绘终端和授时终端等,消费终端以各类导航终端为主。与国际卫星市场相同,用户 段下游应用系统和应用服务的市场空间广阔。

北斗芯片决定应用发展,国产芯片不断实现突破。此前,我国北斗应用主要受国产芯片 限制,随着芯片发展,北斗产业链下游应用产值不断提升。我国导航芯片发展经历了三个阶段, 2007 年以前基本靠进口 GPS 芯片;在北斗二号卫星发射后,我国北斗芯片开始快速突破;2012 年后 GNSS 高精度芯片板卡从进口主导转变为国产替代,性能水平已达到甚至超过国外水平。截至 2019 年底,国产北斗导航型芯片模块累计出货量超 1 亿片,季度出货量超 1000 万片。目 前北斗领域研发费用的 90%用于卫星研制和火箭发射,而芯片研究前期投入大,市场中参与 的企业较少。通过多年的努力,我国 GNSS 芯片已具备市场竞争力,其中北斗星通子公司和 芯星通、合众思壮的技术水平较为,已成功研发出北斗三号芯片。

2、低轨通信卫星:纳入新基建范畴,建设进度持续加速

低轨通信卫星纳入新基建,建设节奏有望加快。2020 年 4 月,发改委支出新型基础 设施主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面,其中信息基础设施中又包 括了以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,卫星互联网次 纳入“新基建”范畴。根据目前国内多个低轨通信卫星星座计划的建设节奏,部分项目于 2020 年陆续发射颗星,预计从 2020 年开始卫星互联网进入快速建设期。随着政策的支持, 低轨通信卫星产业链将逐渐受益。

(1)星链计划发展迅速,我国低轨卫星项目持续推进

低轨道通信卫星系统由空间段、控制段、地面段三个部分组成。其中,空间段由太空中 所有卫星组成,这些卫星分布在多个轨道面上,形成特定的卫星星座结构。由于一颗卫星的覆 盖区域有限,通信卫星系统要求在的任何位置、任何时刻至少被一颗卫星覆盖,所以必须 采用多颗卫星组成卫星网络的方式协同工作,通常一个卫星星座由多个位于不同轨道平面的卫 星环组成。控制段由卫星通信系统的所有地面控制和管理设备组成,对运行的卫星实施跟踪、 遥测和控制等管理功能,对卫星通信网络各网络节点和链路进行检测、控制及维护。地面段包 括用户终端和业务地面站,其中用户终端包括手机、便携设备、移动站、航空器上的通信终端 等,它们将用户直接连接到空间段;业务地面站相当于陆地蜂窝中的移动交换中心,负责交换 和通信控制等功能,并且通过它实现卫星通信网络与地面通信网络互联。

低轨通信卫星系统优势显著。与高轨同步卫星相比,低轨卫星优势显著:①高度较低, 传输延时大大缩短,低轨通信卫星能够实现 50ms 以内的延时,与地面光纤网络相当,这也使其可以支持在线服务等基于实时或近实时数据传输的应用,同时能够为用户终端提供 高效、更具性价比的数据分发服务;②低轨通信卫星可以实现广域覆盖,为偏远地区、飞 机、舰艇等提供精细的网络服务;③多个低轨卫星组成的星座组网模式可以增强 5G 网络 的稳定性,在飞机、轮船、火车、汽车等移动环境中提供不间断服务。④相比高轨道卫星 成本更低,由于研制周期大幅缩短,因此研制成本降低;低轨卫星均为微小卫星,体积小、 重量轻,可实现一箭多星,因此发射成本下降。

国际厂商低轨卫星布局较早,SpaceX 的星链项目发展迅速。由于低轨卫星在军事、空天 互联网等领域的巨大应用价值,并且地球近空领域频率和轨道资源有限,根据国际电联的规定, 频谱与轨道归属采用“先发先得”原则。近年来,各国在低轨卫星星座领域展开了激烈的 竞争。上世纪 90 年代,由于微小卫星技术的发展,出现了多个低轨卫星星座项目,但由于技 术的不成熟,研制周期较长、制造成本较高和商业化运营经验不足导致代低轨卫星项目均 以失败告终。随着微小卫星研制技术成熟甚至火箭可重复发射技术的实现,第二代低轨卫星进 入快速发展阶段。目前国际主要制造商大多位于美国,包括 SpaceX、OneWeb、泰雷斯等,主 要星座计划包含 Starlink(星链)、OneWeb、铱星等。其中,SpaceX 的星链计划发展迅速, 截至 2020 年 6 月,已累计发射 540 颗星链卫星,预计 2020 年将发射超过 1200 颗星链卫星, 到 2027 年将部署约 1.2 万颗星链卫星,并且 SpaceX 计划于 2020 年下半年开始在北美地区启 动卫星互联网应用服务。

我国低轨卫星项目逐步开展,国企、民营公司齐头并进。近几年,我国厂商相继发布低 轨卫星计划,其中航天科技的“鸿雁”计划、航天科工的“虹云”计划和“行云”计划、中电 科的“天象”计划均已完成颗星发射,作为队处于产业发展的前列。另外,部分民营企 业,如银行航天、九天微星、和德宇航、国电高科、欧科威等公司的低轨卫星计划也已经完成 颗星的发射,星座部署处于稳步推进的状态。从卫星数量上看,国企的低轨卫星项目卫星规划数量较多,另一方面,由于依托传统军工集团的技术支持,国企项目卫星的载荷普遍较大, 星座建设意义重大。

(2)我国低轨卫星产业链完善

我国低轨卫星产业链呈现国企、民营企业相辅相成的竞争格局。随着商业航天的快速发 展,我国低轨卫星产业中民营企业开始崭露头角。从卫星设计环节看,目前具有整体设计能力 的企业包括传统军工集团航天科技、航天科工、中电科,以及中科院和部分高校,另外如银河 航天、九天微星、和德宇航等民营企业也具备卫星的整体设计能力。在卫星的分系统、零部件 领域,供应商仍以军工国企为主,而元器件领域部分民营企业已经成为核心供应商。地面站建 设主要为军工集团,下游终端和卫星运营方面也是以军工国企为主。整体上看,民营企业在卫 星设计和元器件供应环节已经实现突破,未来军工国企和民营企业将在竞争中不断发展。

(三)碳纤维:下游需求推动,高端新材料即将腾飞

碳纤维产业链包括先驱体、碳纤维、中间材料和复合材料。核心碳纤维需要通过先驱体 的原丝制备,制备方法主要有湿法纺丝和干湿法纺丝,在制成碳纤维后又可以制备成诸如预浸 料、织布的中间材料,终由中间材料与树脂、金属、陶瓷等基体复合形成复合材料。

碳纤维先驱体:目前,碳纤维先驱体主要包括粘胶(纤维素)基碳纤维、沥青纤维和聚 丙烯腈(PAN)纤维。粘胶基是早用于提取碳纤维的原丝,但由于其理论总碳量仅为 44.5%, 所以其制备碳纤维成本较高,目前产量已不足总产量的 1%,但由于其燃烧时钠光弱而不 易被雷达发现,因此在军工领域仍有少量的产量。沥青基是目前碳纤维领域中仅次于 PAN 基 的第二大原料路线。PAN 基碳纤维的炭化收率比粘胶纤维高,可达 45%以上,因此制备成本 较低。其抗拉强度和抗拉模量均为三种碳纤维中高,目前应用范围为广泛,产量超过 总产量的 90%。

湿法纺丝与干湿法纺丝:在两种技术路线的对比中,干湿法纺丝的纺丝速度快、生产率 上有较大提高,生产成本方面干湿法的成本更低。目前的市场中,仅有少数公司的部分产品使 用干湿法制备,如日本东丽的 T700、T800 和 T1000,而包括日本东邦在内的其它企业均采用 湿法纺丝工艺制备碳纤维原丝。光威复材 IPO 募投项目(高强度碳纤维高效制备技术产业化项目)生产的 T700S、T800S 也采用干湿法纺丝技术。

碳纤维分类:根据强度,分为标准强度(1000GPa~2000Gpa)、高强(2000GPa~4000Gpa)、 超高强(超过 4000GPa);根据拉伸模量,分为标准模量碳纤维(230GPa~265GPa)、中等模 量碳纤维(270GPa~315GPa)、高模量碳纤维(超过 315GPa);根据丝束大小,分为小丝束 或常规丝束(1K-24K 根)和大丝束(超过 24K 根)。小丝束碳纤维一般应用于航空、航天、 军工等高科技领域,而大丝束由于其成本较低更多应用在工业领域,相比之下,目前小丝束碳 纤维的使用量远超大丝束碳纤维。

1、我国碳纤维国产化率持续提升,市场集中度将进一步提高

碳纤维需求不断提升,我国国产碳纤维需求快速增长。2008 年碳纤维需求量仅 为 36.4 千吨,到 2019 年碳纤维需求量为 103.7 千吨,08-19 年复合增速为 9.99%。根据预 测 2020 年碳纤维需求量将超过 115 千吨,同比增速高于近十年需求复合增速。我国碳纤 维需求方面,由于国内产能和技术水平原因,国内碳纤维需求仍以进口为主,进口约占 70%, 主要供应商为日本东丽(包括其收购的美国卓尔泰克)。2019 年我国对进口碳纤维的需求量为 25840 吨,对国产碳纤维的需求量为 12000 吨,整体需求量为 37840 吨,国产化率约为 31.71%。预计到 2025 年,我国对于国产碳纤维的需求量将大幅提升至 52284 吨,19-25 年复合增速为 27.8%,2025 年国产化率有望达到 44%,国产碳纤维的需求提升显著。

范围内航空航天碳纤维价值量大,我国碳纤维需求量主要来自体育器材。根据 《2019 年碳纤维复合材料市场报告》,2019 年碳纤维下游应用市场价值量前三位分 别为航空航天、体育休闲和风电叶片,价值量分别为 14.1、3.45、3.57 亿美元,市场份额分别 为 49.1%、12.0%和 12.4%。航空航天作为碳纤维大的应用领域,占据了近一半的市场价值。按需求量测算,航空航天为 23.5 千吨,需求量大的风电叶片为 25.5 千吨。我国碳纤维需求 中,体育器材需求量占据了半壁江山,2019 年市场份额为 37%;其次是风电叶片,份额达到 36.5%,较 2018 年的市场份额大幅提升。我国风电行业规模庞大,随着碳纤维风电叶片的推 广,未来市场份额将大幅提升;航空航天碳纤维需求量在我国仅1100吨,市场份额占比仅2.9%, 未来发展空间巨大。

国际巨头主要分布于日本、美国,以高端碳纤维为主。大的碳纤维厂商日本东丽 于 2013 年收购了当时第三大厂商美国卓尔泰克,再次巩固了东丽巨头的地位,2018 年其年产能达到了 49000 吨,远超前十中的其他厂商,并且卓尔泰克在匈牙利建设的 5000 吨产线将于 2020 年投产,届时东丽和卓尔泰克的年产能将达到 54000 吨。另外,美国赫氏 2018 年年产能为 10000 吨,排名第五位,其位于美国三地的工厂正在扩产,预计 2020 年产能 可达 15000 吨,产能排名将更进一步。从应用领域看,国际巨头以高端的航空碳纤维为主, 如东丽、赫氏是波音和空客的主要供应商;德国西格里、日本三菱丽阳和东邦在汽车碳纤维中优势显著。

我国碳纤维生产厂商销售产能比较低,整体市场集中度仍有待提高。2018 年,所有 碳纤维厂商的产能总和为 26800 吨,但销售量仅为 9000 吨,销售产能比为 33.58%。范围 内销售与理论产能的比值为 59.8%,我国厂商的销售产能比显著低于,主要原因是部分厂 商的部分产线过于老旧而处于持续停产状态,另一方面,部分产线的生产水平较差而无法维持 长期生产。我国碳纤维市场集中度与市场相比还有差距,前五名的厂商(共计六家)产能 合计为 20850 吨,市场集中度为 67%,与前五名厂商 90%的集中度相比还有提升空间。前五名厂商的现有产能分别为,中复神鹰 6000 吨、江苏恒神 4650 吨、精功集团 3500 吨、光 威复材 3100 吨、中安信 1800 吨和兰州蓝星 1800 吨。近年来,我国核心碳纤维生产厂商不断 新建产线,个别企业开始建设万吨级民品产线,碳纤维产能有望快速提升。从下游领域看, 光威复材和中简科技在军品领域处于水平,其余公司均以民品为主,整体来看高端碳纤维 的供给量较少。

2、下游应用:我国航空碳纤维市场空间巨大,风电碳梁增长迅速

(1)未来我国军机、民机碳纤维年需求量分别为944吨和1447.5吨

碳纤维复合材料广泛用于军用飞机中,我国军机碳纤维应用比例逐步提升。由于碳纤维 复合材料在结构轻量化中无可替代的性能优势,其在军用航空中得到了广泛应用和快速发展。20 世纪 70 年代至今,国外军用飞机从初将复合材料用于尾翼级的部件制造发展到今天用于 机翼、口盖、前机身、中机身、整流罩等多个部位。以美国军机为例,F-14A 战机碳纤维复合 材料用量仅有 1%,到 F-22 和 F-35 为代表的第四代战斗机上碳纤维复合材料用量达分别为 24% 和 36%,大型轰炸机方面 B-2 隐身战略轰炸机的碳纤维复合材料占比达到了 38%。目前我国 先进的第四代战斗机歼-20 的碳纤维使用比例为 27%,相比之下第三代战斗机歼-10 和歼-11 的碳纤维用量仅为 6%和 10%。随着我国新型战机的换代升级,军机碳纤维使用比例也将不断 提升。

我军战机更新换代需求强烈,新机型列装将推动军用航空碳纤维市场规模增长。我国军 机与美国相比存在代差,美国的战斗机主要以 F-15、F-16 和 F-18 为代表的三代机为主,约占 66%,部分空军和海军已经使用以 F-22 和 F-35 为代表的四代机,约占美国战斗机总数的 12%;而解放军战斗机主要以歼-7、歼-8 代表的二代机占比 48%,以歼-10、歼-11 和歼-15 为代表的 三代机占比 41%。歼-20 和歼-31 为代表的四代机尚未大规模投入使用,目前歼-20 仅列装 15 架。未来我国军机将进行快速更新换代,新机型开始批量生产。我们按照未来 15 年我国军机数量达到美国现有军机数量的 70%测算,未来我国新增战斗机、运输机、特种飞机、加油机、 教练机和直升机预计达 6500 架,各型军机数量与美国对标,按照各型军机空重和碳纤维复合 材料占比、碳纤维占比计算(由于航空碳纤维复材的性能和工艺的要求,碳纤维在复材中的占 比约为 60%),未来军机碳纤维需求量将达到 14154 吨,年均需求为 944 吨。随着碳纤维复 合材料在军用航空领域上应用比例的增加和军机换代更新带来的军及数量增长,我国军机碳纤 维复合材料应用将呈现逐年递增的趋势。

碳纤维复合材料在民用飞机上用量不断提升,新机型波音 787 已达 50%。20 世纪 80 年 代开始,碳纤维复合材料开始应用在客机上的非承力构件。早期的 A310、B757 和 B767 上, 碳纤维复合材料的占比仅为 5%-6%。随着技术的不断进步,碳纤维复合材料逐渐作为次承力 构件和主承力构件应用在客机上,其质量占比也开始逐步提升。空客 A380 中复合材料占比达 到 23%,具体应用在客机主承力结构部件如主翼、尾翼、机体、翼盒、压力隔壁等,次 承力结构部件如辅助翼、方向舵及客机内饰材料等,开创了先进复合材料在大型客机上大规模 应用的先河。新的 B787 和 A350,复合材料的用量接近甚至超过 50%,如机头、尾翼、机 翼蒙皮等部位也采用了碳纤维复合材料。

未来 20 年,客机需求量为 44040 架,我国客机需求量超过 8000 架。根据波音的预 测,2019-2038 年将新增 44040 架客机,在交付的新飞机中,44%将用来替换老旧机型, 其余则用来满足运力增长需求。我国方面,波音预计未来 20 年我国单通道客机和宽体客机的 需求量分别为 6080 架和 2010 架,商飞的预测更加乐观,分别为 7077 架和 2128 架。我们综合 波音、空客和商飞的预测,2019-2038 年间我国民航客机的需求量为 8238 架,届时我国将成 为大的航空市场。

目前 C919 碳纤维复合材料用量为 12%,未来我国国产客机碳纤维需求达 28950 吨。随 着新机型碳纤维复合材料用量的提升,2018 年仅波音 777、787 及空客 A380、A350 这四种机 型对碳纤维的需求将达到 9200 吨左右,相比 2016 年增加约 2800 吨。我国自主研发的 C919 大型客机是建设创新型的标志性工程,其中先进材料为次在国产民机中大规模应用,第 三代铝锂合金材料、先进复合材料在 C919 机体结构用量分别达到 8.8%和 12%,后期碳纤维 占比将提升至 25%。碳纤维复材主要用于 C919 的尾翼和复合材料壁板以及主起落架舱门工作包、前起落架舱门工作包、翼身整流罩工作包和垂直尾翼工作包等,机轮刹车系统则涉及 碳/碳复合材料及高温合金的生产与制造。据商飞介绍,与俄罗斯共同研制的 C929 机型中复合 材料的用量将超过 50%。我们预计未来 20 年将生产 2500 架 C919 和 500 架 C929,按照 C919 空重 42 吨、C929 空重 110 吨测算,我国国产大飞机碳纤维需求量达到 28950 吨,年均需求为 1447.5 吨。

(2)风电叶片大型化趋势显著,碳梁需求大幅提升

碳梁叶片可提升风能利用率,风电碳梁需求提升。风力发电中,大尺寸的风电叶片可以 提高风能利用小时数,但较大尺寸的叶片对于材料的性能要求苛刻。碳纤维复合材料作为风机 叶片的制造材料具有以下优势:提升叶片整体刚度,减轻叶片质量;提高叶片的抗疲劳性能;使风机输出更平稳均衡,提高效率;具有振动阻尼特性等。在风电大型化的驱动下,碳纤维叶 片的需求提升,但相应的叶片成本将显著提升,因此目前采用碳纤维和玻璃纤维混合使用的方 案,碳纤维主要应用于叶片中的关键部件,如碳梁梁帽。根据 GWEC 的数据,目前直径在 111m-130m 的叶片占比大,达到 57%,取代了直径为 91m-110m 的叶片,叶片大型化不断 推进,风电碳纤维需求提升。

2019 年风电装机量达到 60.4GW,2020 年将迎来爆发。2019 年,风电装机总量 为 60.4GW,较上年同期增长 19.13%,风电装机容量重回快速增长期。其中,陆上风电装 机量达到 54.2GW,同比提高 17.06%;海上风电装机量将达到 6.1GW,同比增长 38.63%, 海上装机量快速增长。根据风能理事会(GWEC)预计,2020 年风电装机容量将达 76.1GW,较 2019 年增长 26%,实现装机量的爆发式增长;到 2024 年,风电装机容量每 年至少增加 73.4GW,其中海上风电装机量将超过 15GW。

始终是大风电市场,海上风电快速发展。GWEC 数据显示,2019 年占 风电新增装机量的比重为 39.74%,风电新增装机容量连续十年。其中陆上风电 新增 23760MW,占新增容量的 44%;海上风电新增 2395MW,占新增容量的 39%。截至 2019 年,陆上风电累计装机 229.56GW,海上累计装机 6.84GW,是个陆上风 电总装机超过 200GW 的,提前完成了风电“十三五”规划目标,并且在海上风电领域发 展迅速。

维斯塔斯为风电巨头,持续推动风电碳纤维应用。2019 年,维斯塔斯实现营收 121.47 亿欧元,同比增长 19.86%。装机量方面,全年新增装机量达 13GW,较上年同期增长 28.84%, 并且 2019 年新签订单 17.9GW,较 2018 年 14.2GW 的订单增长 26%,继续刷新着新签订单量。作为个装机量超过 100GW 的风电企业,维斯塔斯保持着快速增长势头。作为大的风 电企业,维斯塔斯率先开始在叶片中采用碳纤维材料。光威复材和江苏澳盛是维斯塔斯碳梁的 主要供应商,两家合计占比 55%,其中光威 2019 年供货 649.27 万米。目前,维斯塔斯拥有风 电碳梁的技术,2020 年到期后各风机制造企业有望快速采用碳纤维碳梁技术,由于 风电碳梁技术壁垒较小,放开后竞争同样会加剧。